インドネシア

2013年、私がJICAの事業としてIndonesia行った組みをご紹介します。

対象にした学校はかなりの教育困難校でした。荒れた学校の方が明確な結果が得られるだろうと思ったからです。

ところが5年生に学力の実態調査をしようとしたのですが、子どもたちが立ち歩いたり、暴れたりで調査自体ができません。子どもは34人で、我々指導者側は8人もいたのですが、それでもできません。そこで1~3年生を指導対象にしたのですが、基本的に子どもたちの様子は同じでした。後で分かったのですが、計算が出来ないから数学の授業は嫌になり、子供たちが暴れるのです。

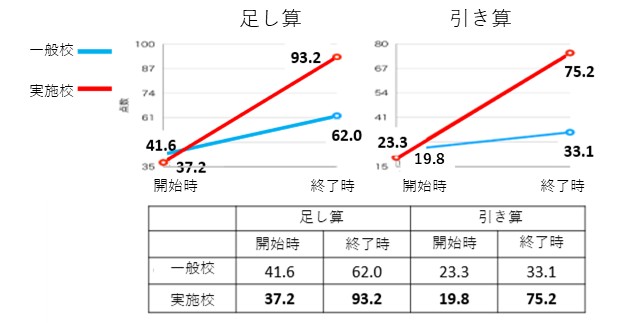

出来るようになると、子どもたちは落ち着き、授業を楽しみにし始めました。100マス計算で全員が3分を切る時が来ました。2分半が近づき、一人の生徒がまだできないままでいました。すると完了した子供たちが集まって来てワッショイワッショイと応援をするのです。やがてその子が2分57秒で完了した瞬間、クラスの皆が手を取り合って喜ぶ、ジャンプするなど興奮が収まらなくなったことがありました。下はこの8か月の取り組みで得たデータです。

青色の一般校の到達点です。Dataは3年生ですが足し算で平均点が60点台、引き算で平均点が30点台です。

一般校として調査校に選んだ学校は市内のlevelの最も高い所です。(スタートの点数に注目)。正答率30点台。

どう思われますか?こんな基礎段階の計算でこのような状況のまま次の学習に進んでいくのです。これでは絶対に次の学習内容の習得はできないでしょう。

そして実はこのグラフ、よく見ると足し算と引き算の到達点にかなり差があります。

何故かというと、取り組みに掛けた期間が違うのです。

始めは足し算だけをやり、それには8か月かけました。その4か月目から足し算と並行して引き算を始め、締め切りの8カ月が来たのです。だから引き算に掛けた時間は4か月です。

あと4か月継続できれば引き算もきっと90点台に到達したでしょう。

とにもかくにも、たったの1年足らずでこんなにも結果が出るものなのです。これが現実なのですから実に驚きです。

さらに次のDataをご覧ください。

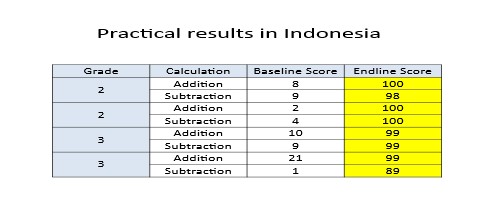

これは僕が8か月間指導した学校の4名の生徒のデータです。

2年生が2名、3年生が2名。計4名。

取り組み前のBASEline(白色)と取り組み終了時のEndline(黄色)の比較です。ほぼ0点から100点近くまでアップしています。驚くべき変化ですが、このような例はたくさんあり、ここに載せきれません。つまり、能力はあるのに、その力が発揮できないまま学習不能児と見なされる、そういう生徒が大勢いたのです。

実は日本でも同じです。つまずきで動きが取れず、泥沼に沈んだままのような子どもたちです。こんな子供が大勢いるのです。