大荒れに荒れた新入生全員が「一次方程式」を完全制覇するまで①-「自分は変わる」という感覚の芽生え-

大荒れの新入生191名が入ってくる

2002年。中学校で4月から「ゆとり教育」がスタートする年でした。

(小学校では6年前からゆとり教育は始まっていました)

通常、1月始め、中学校へ入学する小学校6年生について小学校の担任の先生から中学校で受け持つ先生たちへ新入生の引継ぎの話し合いが行われます。クラス編成の為、中学教師が小学校に出向き、先生から6年生の子供たち全員の大まかな学力と生活の様子を聞くのです。

この年、A中学校から生徒指導主事と、学年主任が校下小学校へ訪問しました。

小学校の校庭を見ると頭を金髪に染めた子供たちが大勢遊んでいます。

(まさかこの子たちが4月からの新入生じゃあるまいな?)二人はそう思ったのです。

その後の小学校の担任の先生方との話し合いの席上です。

6年生の担任の先生たちは開口一番次のように言われたのです。

「この学年には数年間にわたってとてもひどい学級崩壊が連続して起き続けて来ました。ですから正直に申し上げて学習の指導は全くできておりません。本当に申し訳ありません」と。

驚くべき言葉でした。そんなことは全く聞いていなかったし、どこからもそんな情報は入ってきていませんでした。

詳しく事情を聞くと小学校ではこの2~3年間、授業が何年も成り立っていない。生徒たちは教室の扉や窓の内側から鍵をかけ、机、椅子を積み上げ、バリケードを作り、教師が教室に入れないようにする。担任が何度もやめるよう押し問答を繰り返しても埒が明かない、そんなこんなで授業ができない状態が何年も続いてきたといいます。

窓ガラスを割る。黒板に穴をあける。指導する教師に対し蹴り返すなどの暴行を加える。勿論、生徒同士のいじめ、金品の巻き上げ、暴力行為などが後を絶たない。家庭訪問が繰り返され、担任が倒れて入院する。あとに来た講師も倒れて入院する。そんな事態が起き続けていたのでした。保護者は子供たちの学力だけは何とか守ろうとしてどこの家庭でも塾に通わせたり家庭教師を頼んだりしました。それが効果を奏したかどうかは分かりません。そうした対応ができない家庭もあります。その家庭の子どもたちは放置されたままです。そして、やはりあの金髪の子らが中学校へ来るのです。

学力は当然のことながらどんどん下がるばかり。まともな学習体制を築こうとして子どもたちを管理して何とかしようと努力する教師たちの頑張りは空振り続き。とにかく教師たちのこれまでの対応は成功してこなかったことは結果的な事実として出ていたのでした。

その話を聞いて中学校から来た2人の教師はショックを受けました。

二人は「これでは中学校は大変なことになる」そう感じました。

二人はすぐさま中学校に帰って学年会議を開きました。

新入生をどうやって「まともな中学生活になじませるか」、いや、「如何に秩序の枠に入れるか」の対策会議が開かれたのでした。

「指導の足並みを揃えること。教師全員の一致した指導体制を作ることが要の問題だ」と生徒指導主事がいい、申し合わせ事項として指導の基準となる、皆が同じ基準で完全に統一した内容で指導するように細かい内容の項目案が出されます。

「髪の毛の色の指導」

「地毛(じげ)の色かどうかの判定は?」

「金髪は即刻、黒のスプレーで元の色に戻させる」

「保護者の了解は得るべきか」

「髪の毛の長さをどこまで許すか」

「眉毛を超えたら切らせる」

「ピアスや爪のマニュキュアの禁止」

「ピアスや、マニュキアをやっている場合、どうやって元に戻させるか」

「スカートの長さ」

「ズボンの幅」・・・などなど、ありとあらゆる想定される事態について対応方法が話し合われました。

これが週1回の学年の会議で、それが3カ月以上続きます。そして話は常に堂々巡りするのです。この話にどの教師も次第に疲れ果て議論そのものに意欲をなくしていったのです。

完璧な管理体制の強化。中学校ではそれなりにこれまでも生活指導はやってきたのではないか。その上にこんな指導内容を繰り返してやったとしても果たして効果があるのだろうか。同じような取り組みは小学校でもやってきただろう。その結果が今の状態なのではないか。同じ道を繰り返すだけでいいのか。そんな思いが常にみんなの頭にもち上がったのでした。でも口には出せません。

他にどうしたらいいのか、方法が見つからないのです。

中学3年生の3学期

他方、何よりも3年生の教師たちは今抱えている生徒を卒業させねばなりません。

1月の厳冬期、放課後、学力的に見て重症な生徒たちを選んで指導します。

一人一人をどこかに進学させねばならないのです。私立高校には「足切り」という制度が公然と敷かれていました。入試で10点を切る教科がある場合、合計点がどんなに高くても不合格になるのです。

特に焦点は数学でした。いずれの生徒も深いつまずきを抱えていました。「漢字が読めない」は家庭で練習すれば何とかなります。それよりも計算ができないのです。計算ができなければ、%や比例はできません。練習しても練習しても生徒に力はつかない。どんなにやっても不可能なのです。これには先生方は頭を抱えました。

1月の冷え込む教室で教師たちは特に重症の子供たちを教室で指導し続けます。日没は5時。すでに周りは真っ暗。7時になっても目標の所まではとても到達しません。

どの生徒も小学校時代からのつまずきをたくさん抱えています。

「分数の通分。どうするんやった?この間教えたばかりやぞ」などという声が廊下に聞こえます。どの教室でも数人の生徒を抱えて担任が問題を増し刷りし、横でみています。

重症の生徒はどのクラスも5,6人はいます。どの生徒も10点の壁を越えさせねばなりません。

しかしこれが難しいのです。なぜもっと早く手を付けなかったのか、後悔がどの教師にもありました。

8時になって「今日はこの辺でやめよう」そう言って終わります。

職員室に教師たちは帰ってきます。

「ああ。もうアカンですわ。どの子もどの子も、こんな出来ない状態でよくも学校に来ていたなあと思いますわ」

「うちの今井、%がでけへんのは当たり前ですわ。3桁✕3桁ができないんやから」

「うちなんかもっとひどいですよ。村田や細木なんか、繰り上がり、繰り下がりができません。もう絶望的です。よくもまあ、あんなまま今日まで来ていましたね。まさか今から足し算、引き算なんかできませんし、どうしたらいいんでしょう」*個人名は仮名を使用しています。

実はこの現状、私には予想出来ていた事態でした。

というのも、5年前に私がこの学校に赴任してきて以来、ずっと全部の生徒のつまずき調査をやってきていたのです。自分の理科の時間を使って子供たちの理解度を掴んでおかねばならなかったのです。

理科では必ず%の計算が出ます。電流でもオームの法則でも力の分野でもすべて計算です。計算力がないと理科は絶対に理解出来ないのです。つまずき状態がつかめていないとポイントにあわせた話ができません。

自分の授業で調査した生徒一人一人のつまづきの結果はすべての担任に報告していました。だから注目していればどの教師も分かっていたはずなのです。しかしどの人も日々の多忙な仕事に追いまくられ、一人一人の生徒のつまずきのDataを見つめる余裕はなかったのでした。

組織的に学年全体で取り組めば何とかなったのですが、結局そこまでの体制は組めずにこれまでの4年間が過ぎてきました。このままでは3年生になった段階で必ず追い込まれると思っていましたし、それは過去のすべての学校で繰り返し経験してきたことでした。

「うちの生徒はなんでこんなにできないんでしょうね。比例なんかはとても遠い話です。掛け算、割り算が出来ないんですよ」

「うちの本多もそうですわ。そういえば小河先生、以前、つまずきの調査をしておられましたね。あのデータ、まだお持ちですか。」

そんな声が聞こえました。いつ気付いてもらえるだろうか、そう思っていたのですが、ようやく気付いて貰えたようです。その人には「ありますよ」と言ってすぐにデータを渡しました。

しかし遅すぎました。

秋から3月にかけての半年、中学校3年生にとっては悪魔のような季節です。

教師たちの苦闘は仕方がないとして、生徒たちは不安で仕方なかったでしょう。しかし嘆いていても仕方ありません。とにかくやるしかなかったのです。

1月は終わり、2月に入りました。

そしてあれやこれやの手段、方策を使って最終的に子供たちはどうにかこうにか何とか次のステップに進ませることができました。いや、押し込んだというべきでしょうか。

涙、涙の卒業式、そんなロマンティックな情景ではありません。虚脱感に覆われるような気持ちでした。

秋から、何をしていたのか分からない、泥沼を歩き続けるような半年間。

何とか終えたというだけ。教師としてまともな進路指導などは出来なかったという残念さと後悔がどんより漂っています。

大荒れの新入生にどう対応するか?

しかし更なる問題は目の前に押し寄せていました。すぐ前に次の新入生が迫ってきているのです。

しかもその新入生、何年間も学年が崩壊していたという生徒たちがです。

新入生を迎える直前の春休みの会議でした。

何回も行ってきた同じような生徒指導対策の学年会議の最中、中堅の男性教師が言いました。

「こんなん、なんぼ議論しても意味無いんちゃう?

大体、禁止されているのに平気で金髪で学校にやってくる奴らなんやで。教室にバリケードをはって教師がはいれんようにしてきた奴らなんやで。禁止事項をなんぼ増やしても、そんなん、平気で突破してくるで」

そのひとことで会議は止まりました。

誰も何も言いませんでした。同じことをみんな考えていたし、小学校の先生方もずっと苦闘を続けてきたのだろうし、効果が期待できないことはみんなわかっていました。みんな議論そのものに完全に意欲を無くしていたのです。

そんなことは分かっていたし、わかっていながらも、何かをしなければならない焦りに突き動かされて議論し続けてきただけなのでした。

その時、一人の女性教師が言ったのです。「小河さんの言うてはった繰り返し学習の学力づくりはどうなん?」と。

私は何年も前からつまずきの調査をし、Dataを先生方に見せていました。そして小学生段階の足し算・引き算からやり直す必要があることを度々伝えていたのです。

繰り上り、繰り下がりからできない。九々があやしい。3桁×3桁の計算は半分が間違い。それが実態なのです。これでは数学だけでなく理科でも社会でも%の計算なんかはできるはずがありません。いや、日常生活でも金利などの計算は出来ないでしょう。スーパーで3割引きの計算ができないのです。

それまで「このままでは入試が大変ですよ。この実態を何とかしませんか。前の学校ではうまく行きましたよ」と私は何度か誘いましたが、「中学生が足し算?、引き算?、九九を?」と一言言って、誰も興味を示さなかったのでした。

基礎的な力が抜けていることは明らかなのです。そこを欠いたまま、その上に分数や少数、%、応用問題などができるはずはないのです。しかし手を付けるとしてもやはり、「中学生が足し算?、引き算?」となってしまいます。このためらいを超えることが難問でした。

しかし子供たちは手当てをせず、自然にできるようになるはずがありません。土台が変わらずそのまま授業をうけているのでは学習内容は積みあがらず、ただ自動的に3年生になり、卒業させるほかないのです。当然受験勉強には手が出ず、そのままで受験を迎えざるを得なかったのです。

最後には「どこかに入りたい」、「どこかに入れさせねば」という切迫感に襲われながらの毎日でした。

膨大なつまずきの洪水、この現実の中でどの教師も絶望的な道を走り続けて、つい2週間前卒業させていったのです。勉強などとは言えない「作業」。「どこかへ押し込む」だけの「作業」。果てしない無理筋の努力の連続、受験指導とはそんな「処理」でしかありませんでした。

落ち着いて、長い目でいつかはこの手当はやらないといけない、そう皆は分かっていたのですが、結局はいつまでも手を付けられないできたのです。

しかも今年入ってくる新入生の事態ははるかに深刻であるという現実が眼前に立ちはだかっていました。

「小河さん。できる?」と学年主任が聞きます。

「できるよ」と私が答える。

毎年使ってきたつまずき調査と、100マス計算の用紙がたくさんありました。

「そんならそれをやるか」というあっけない会話で実行が決まったのでした。

もう生活指導の細かい話は誰からも出ず、どこかへ消えたのでした。

入学式はすぐ目の前。

授業開始でも廊下に寝そべる子どもたち

入学式は終わりました。さすがに入学式に金髪で来た生徒はいませんでした。しかし想像通り、言動や素行は乱暴で、ひどい。

整列ができない。約束した持ち物が揃っていないなど。

そしてさっそく翌日から授業が始まりました。

職員朝礼が終わり、授業開始5分前の予鈴がなって教師たちは3階の教室に向かいます。

5つの教室が直線に並んでいます。

1学年191名の生徒。耳をつんざくような騒ぎ声が廊下にあふれ、半数以上の生徒が廊下で遊んで騒いでいます。

始まりのチャイムが鳴る。

「チャイムがなったぞ。入れ!」「入れ!入れ!」「さあ、授業やぞ!」「授業や!」「授業や!」と教師たちは大声をあげて生徒たちを教室に追い込みます。ほとんどの生徒は教室に入れ込めるのですが廊下にはまだ20人ほどの生徒たちがいます。彼らは何と、寝ているのです。マグロのように廊下に並んで寝てこちらを見ています。いくら「授業やぞ!」と言っても寝ころんだままで一人も起き上がろうとはしません。

教師が自分たちに向かってどう出てくるのかを見ているのです。

ここは大事です。こちらも決然とした姿勢を見せねばなりません。

「さあ、授業や」そう言って 寝ている生徒の肩を掴み、立ち上がらせようとします。

すると 「さわるな、オッサン」と叫ぶこどもたち。

”何を?”おっさん”やと。

この一年坊主が!”と思いながら怒りを抑え、「さあさあ。授業なんやから」と大人の対応をしつつ教室に追い込む。

1年生ですからまだ小さい体つきです。

「放せや」とふてぶてしく言い放って教師が掴んでいる肩を振り切るこどもたち。

女子は肩を掴もうとすると「キャー、エッチ」と叫ぶ。

そうは云わせまいとして手をグーで握り、手で掴まないようにし、両腕を広げて追い込む。

そんな、こんなを繰り返すうちにたちまち10分、15分が過ぎていきます。

毎回、どの授業の始まりもそんな様子で開始したのでした。

50分間の授業も実際は30分間になる。そんな形で授業は始まったのです。

100マス計算には夢中

ところが不思議なことに100マス計算の取り組みに対しては生徒たちは率先して教室に入るのです。

入って、配られた紙に向かって自分から鉛筆を準備し、教師の「始め!」の声を待つ。

それどころか紙を配る友達の動作が少しでも遅いと「はよせーや!」と催促する。

なぜこのように態度が違うのか。多分、これならできると思うからでしょう。

問題用紙を配付し終えると、「始め!」という教師の声で、計算が始まります。

その瞬間、水を打ったような静けさがおとずれます。

カツカツという鉛筆の動きだけが聞こえる。わずか数分間のことですがこの一瞬の集中する熱気と静けさがまるで別世界です。

それぞれの子は終わると、ハイッと手を挙げ、教師の「~分、~秒」というタイムの記録を入れる。次々上がる手に「~分、~秒」の声。フーッと息をついてそのタイムを書き込む。数分間の極度な集中。そして脱力。

全員が終わると、紙を交換し合い、教師が答え合わせの正解の数を読みます。それぞれ赤ペンで間違い個所に大きな✖を入れる。終われば全員が自分のプリントをファイルに閉じる。次第にそのルーティンが定着していきました。

こうして4月が終わりました。

連休明けの放課後、生徒たちの学年集会を開いて、生徒の自主的運営に切り替える取り組みが始まりました。

先生の代わりにタイムの一番、二番目の早い生徒に各クラスのミニティーチャーとして進行を任せるのです。そのことを学年集会で発表しました。

学年集会が始まります。生徒全員が整列しています。

朝の100マス計算で誤答数が0で、かつ、一番タイムが短かった2名の生徒がそれぞれのクラスの列の前に立ち、生徒の方に向かって顔を向けました。

「この人たちがこれから朝学習の進行の世話をするリーダーです」と紹介しました。各クラス、その2名の生徒が前に立っています。

「みんな、朝の学習ではこの人たちのいうことをよく聞いて100マス計算に取り組んでください」と伝えます。いわばこれからは生徒が自主的に朝の100マス計算の取り組みを運営する形にしたのです。

これには裏の事情がありました。毎朝、教室を教師が管理している現状では学年主任を残し、1年生の教師のほとんどが常に朝の職員朝礼から抜けることになります。伝達事項は学年主任から伝えられるとしても、職員朝礼には常時1年生の教員が職員室からいなくなり、職員間では1年の学年の印象が悪くなったのでした。いつまでもこの状態を続けることはできなくなっていたのです。

生徒の自主的運営とは表向きの理由で、生徒に指揮運営をさせるというのは苦肉の策でした。

心配な点は一つ。

クラスの代表者の半数はいじめられっ子でした。

だから彼らがうまく指揮をとれるか、分かりませんでした。兎にも角にもやらせてみようという事で進んだのです。

しかし、不安は杞憂に終わりました。

子ども達の間での関係性構築において、「100マス計算が誤答数0、かつ、最速である」という事実は、彼らに無言の権威を与えたのです。実に興味深いことに、ワルたちも100マス計算の時間は彼等には従ったのでした。

1カ月が経って、これらの流れが次第にスムーズにできるように変わっていきました。

100マス計算を生徒にさせながら廊下を歩きつつ、ひとりの先生が私に耳打ちしました。

「小河さん。100マス計算、これ、ええなあ」と。

それでも学年主任や生活指導の責任者は頻繁に起きるもめ事で走りまわらざるを得ませんでした。小さな問題はいくつもおきたのです。一方で保護者に来てもらわねばならないような大きな事件は起きませんでした。

遅刻して「100マス計算」が出来なかった生徒

時折、遅刻して朝の時間に100マス計算ができなかった生徒が生れます。

彼らは下校の前に学年室にやってきて「先生、今日の100マス計算がしたい」と請求するようになっていました。我々は「いいよ。」といって教師の集まる学年室で取り組ませました。

時にはワルたちが4,5人の友達を連れそってやってきます。

「先生。100マスの紙くれや」と言います。

「何を? “くれや”やと?」

「あ、“下さい”」と言い直します。

連れの友達も「先生。僕らも」と。

「あかん。これは1日、1枚や」

「そんなあ。勉強やからええやん」

「まあ、おまけにしといたるか」といって全員に渡します。

用紙を前に、教師たちのテーブルの前で立ったまま。こちらはストップウォッチを用意します。

一斉に「よーい、はじめ!」で開始します。

みんな一生懸命100マス用紙の紙に向かいます。

「3分、15秒。」

「3分、40秒」

早いもの、遅いもの。さすがにここでは勝った、負けたの言葉は出ません。

答えを合わせ、赤ペンで丸を付けます。

「わー、4個間違った」「俺3個や」とさわぎます。

「まあ、タイムは必ず早くなっていくし、少しずつこれから✕は減っていく。やり続けること。✕が減っていくことが大事なんや」と教師の言葉。

制度化はしていないのに彼らから100マス計算の請求をしに来るところがかわいいと思いました。

間違いなく、生徒たち自身の中では大事な取り組みとなっているのです。

そんなことが何回か続くうち、2カ月たつと、帰り際には「ありがとうございました」と一斉に礼をして帰る姿が見られるようになってきました。

劇的に変わる子供たち

100マス計算の取り組みには、はじめは 子供たちも「勝った!」「負けた!」と互いのタイムの違いに騒いでいましたが、次第にそれも言わなくなっていきました。それは どの子も急速にタイムは縮んでいったからです。

勝った、負けた、よりも各々が変わる、それも急激に変わる事実に生徒たちの関心が移っていきました。

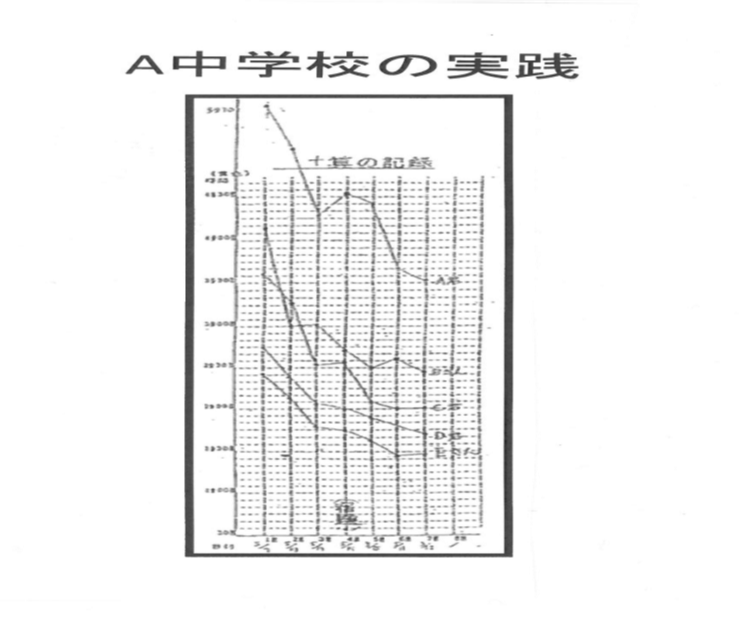

タイムはそれほど劇的に変化しました。毎日10秒、20秒と縮み続けたのです。生徒たちの100マス計算のタイムの変化を示す下記のグラフを見て下さい。

ここには5人の記録に関して1週間の取り組みの経過を載せています。

実際には191名が同じような劇的な変化を見せてくれました。

日々10秒から20秒、時には30秒という短縮ペースで進んでいきます。

一週間前には想像もできなかった速さに自分たちは到達し、変化していくのでした。

グラフを作成し、子供たちに自分の変化していく様子を日々見せました。

この効果は絶大でした。

無言でじっと見つめる子。「やったあ」とか「ウヲー!」と雄たけびを上げる子。短い反応なのですが、明らかに、深い何かを感じる子供たちの姿がありました。

「こんなに自分のタイムが変化していく!」「だれもがこのように変化していく」この事実は子供たちにとっては大変な発見だったのでした。

A君は学年でも最も遅い生徒でした。入学時に支援学級に入るかどうか、保護者と悩んだ生徒です。

それに対してCさんは学年でもトップの生徒です。彼女はのどかな性格で計算そのものはそもそもそんなに早くありませんでしたが、思考力が優れていて誰からも一目置かれている生徒でした。

ところがA君は5日目にしてCさんの初めのタイムを超えたのです。このことでA君は大きな自信を持ったに違いありません。

1週間前には仰ぎ見ていたような友達の速さに自分が到達しているのです。

「自分は変わる」

「自分も“できる”ように変るのだ」という発見。

これは今まで経験したことのない発見でした。

どの生徒も、この事実を見ることによって、彼ら一人一人は少なからぬ感動を覚えたのです。

「変わる」という事は「伸びていく」という事、「成長し続けている」ということです。それは学校で何かを学ぶという行為の中で久しぶりに感じる、何かすがすがしい気持ち、これこそ彼らが学校に最も深く求めていたことだったのです。

このことを大げさに評価しすぎだと思うかもしれません。しかし、それは間違いであり、あとから振り返って、この感動こそが生徒たちにとっては変化の分岐点であったのです。

「自分たちもできる」「やれば、できるように変わる」という認識の芽生え。

それは2年間も学年が崩壊し続けた彼らだからこそ、欲しくて欲しくてたまらないものだったのかもしれません。

結局、色々小さな問題は起きましたが保護者を呼ばねばならないような事件は起きませんでした。生活指導面で決して力で押さえつけたわけではありません。

あれほど荒れた生徒たちだったのですが、子供たちの中には何か落ち着いた不思議な流れが生れていったのです。

後編に続く→https://ogo-edu.com/history-2/

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話

お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話 お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い

お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い お知らせ2025年10月26日ブログ◆2:計算がいつまでも数えることでいいの??

お知らせ2025年10月26日ブログ◆2:計算がいつまでも数えることでいいの?? お知らせ2025年10月26日ブログ◆1:計算力を確実なものに!

お知らせ2025年10月26日ブログ◆1:計算力を確実なものに!